Cuánto debe involucrarse un gobierno en la vida deportiva de un país, es un tema abierto a discusión como cualquier otro. Sin ir más lejos, quienes dirigen Cuba, defienden como necesaria la política deportiva adoptada en 1962, reformada desde hace unos años y mantenida en lo esencial hasta la actualidad. Pero ¿necesaria para quién?

En principio, el deporte busca el ejercicio físico y el esparcimiento. Es esa y no otra su esencia. El profesionalismo es un derivado natural que contribuye al buen espectáculo y a una remuneración correspondiente. La verdad sea dicha, no hablamos de nada que no pueda quedar en manos de la sociedad civil y el mercado.

Sin ánimo de caer en comparaciones gastadas, basta con mirar a Estados Unidos. Allí el Comité Olímpico no recibe subvención alguna del gobierno. Tampoco tienen nada parecido a un Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) o un Ministerio del Deporte.

Incluso la National Collegiate Athletic Association (NCAA), asociación que se encarga de amparar sus torneos universitarios, es una organización no gubernamental. Sin embargo, son por mucho el país más exitoso en lo que a deporte respecta.

¿A qué se debe tanto éxito? No la administración federal claro está, cuyo rol si acaso es mínimo y nunca determinante. En la nación norteamericana, los intereses de aficionados, atletas y empresarios, se compenetran entre sí para dar lugar a los torneos más atractivos del orbe.

La dinámica deportiva del ganador histórico de los Juegos Olímpicos, encuentra su financiamiento en la actividad empresarial y la inversión privada. Por supuesto, ello sería (cuanto menos) improbable bajo un modelo económico en el cual el sector estatal fuese predominante. Nada como el Super Bowl, la Serie Mundial, y sobre todo, sus sistemas de competencias amateurs y escolares para echar por tierra el mito de que el deporte necesita del gobierno.

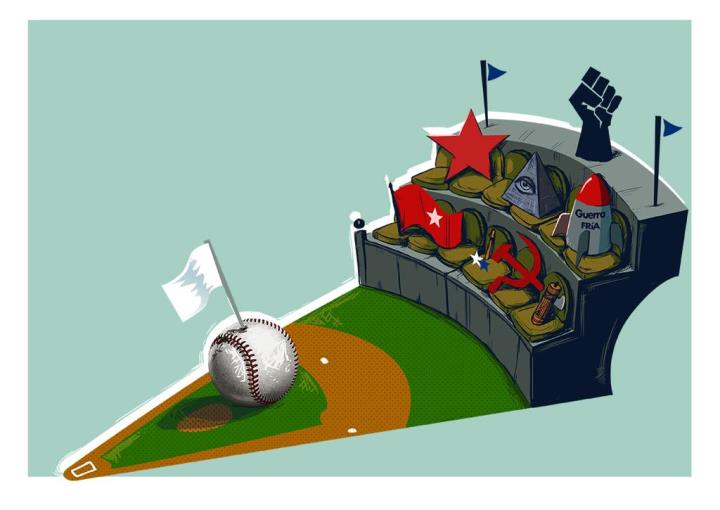

Cierto es que muy de vez en cuando la Casa Blanca lo interviene de forma activa, proceder que se vio sobre todo en los tiempos de la Guerra Fría, a la cual poco o nada podía ser ajeno.

En aquel entonces, al igual que el gobierno cubano, el estadounidense convertía victorias deportivas en ideológicas y prohibía a sus atletas asistir a determinados torneos. La ausencia de la delegación norteamericana en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, es el ejemplo más notorio de ello. Por desdicha para muchos, tal intromisión aún no es cosa del pasado, ni siquiera en Estados Unidos: la ruptura del acuerdo entre la Major League Basseball (MLB) y la Federación Cubana de Béisbol es el ejemplo más triste y reciente.

Los gobiernos no se inmiscuyen en el deporte si no es con fines políticos. Quizás porque las disciplinas más populares son fenómenos masivos, cuyos eventos por demás se viven de manera muy intensa. En ellos las pasiones están a flor de piel. Según el contexto y como sean manipulados, pueden evitar una revuelta de la misma manera en que pueden hacerla estallar. Así que, para los enamorados del poder, mejor tener el asunto bajo control.

Los primeros en darse en cuenta de ello fueron los fascistas italianos. Benito Mussolini, que solo había visto un partido de fútbol en su vida, se aseguraría de que Italia fuera, no solo sede, sino también campeona del Mundial de 1934. El Duce conversaría al respecto con Giorgio Vaccaro, presidente de la Federación Italiana de Fútbol y miembro del Comité Olímpico Italiano:

—No sé cómo hará, pero Italia debe ganar este campeonato.

—Haremos todo lo posible…

—No me ha comprendido bien, general… Italia debe ganar este Mundial. Es una orden.

Y así fue. Sobornos, trampas, y amenazas, le hicieron el pasillo a la Azurra hasta lo alto del podio. El más universal estaba más sucio que nunca, pero qué importaba, el fascismo quedaba legitimado sobre la cancha y un pueblo jubiloso, ganador de su primera Copa del Mundo, no daría problemas por un buen tiempo.

Desde entonces no ha habido gobierno–incluidos los democráticos–que no haya traducido la exitosa organización de eventos, así como los lauros deportivos internacionales, en títulos de superioridad frente a sus pares. Unos más que otros, y el cubano más que la mayoría.

De ahí que en octubre de 1975, en pleno auge del llamado “movimiento deportivo cubano”, Fidel Castro dijo: “Si en otros países de América Latina no se desarrolla la revolución social, por mucha técnica, por muchos entrenadores que contraten, por muchas cosas que inventen, no podrán obtener los éxitos que obtiene Cuba en el deporte”. Por eso también, aún a las puertas del Período Especial, Cuba organizó por todo lo alto los Panamericanos de 1991.

El tildar a atletas de traidores por el mero hecho de emigrar, negarles la entrada a su país, así como poner un sinfín de trabas a inversiones, acuerdos y donaciones, son cuestiones que responden única y exclusivamente a razones políticas. A quien justifique tales prácticas, el desarrollo del deporte es lo que menos le interesa. No obstante, desde las altas esferas comienzan a justificarse con un tono diferente.

Hoy, en las oficinas del INDER, nadie quiere recordar los feroces discursos contra el profesionalismo. El otrora “vicio del pasado” regresa de manera oportuna y controlada. La función propagandística del deporte ya no es tan marcada como en otros tiempos, siendo relegada a segundo plano por la económica ya que mediando en la contratación de atletas para equipos extranjeros, se cubre más de un hueco en las arcas estatales y del propio ente encargado del deporte.

Cuánto debe involucrarse un gobierno en la vida deportiva de un país, sigue siendo un tema abierto a discusión como cualquier otro. Dependiendo de, si se buscan objetivos políticos o desarrollar el deporte como tal, es que variarán dichas opiniones. Es de suponer que tanto el aficionado como el deportista promedio se inclinen por lo segundo. Sucede que no son ellos quienes toman las decisiones.